Prolapsus vaginal et incontinence

DR FRAYRET, CHIRURGIEN GYNÉCOLOGUE À PARIS 6

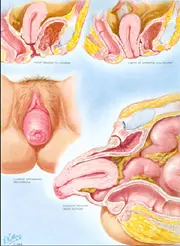

Le prolapsus vaginal et l’incontinence urinaire sont des affections fréquentes chez la femme, en particulier après des grossesses, un accouchement ou avec l’âge. Le prolapsus correspond à une protrusion des organes pelviens à travers le vagin réalisant une hernie vers l’extérieur, provoquant une gêne, une sensation de pesanteur, voire des troubles urinaires. L’incontinence urinaire, souvent associée, se manifeste par des fuites involontaires d’urine. Ces troubles, bien que courants, impactent significativement la qualité de vie. Heureusement, il existe aujourd’hui des solutions chirurgicales efficaces, adaptées à chaque situation pour restaurer confort et bien-être.

Chirurgie du prolapsus vaginal

Symptômes évocateurs du prolapsus génital

Les principaux symptômes justifiant le traitement d’un prolapsus génital sont :

- une sensation de pesanteur pelvienne,

- l’impression d’une « boule » qui sort du vagin,

- des troubles du transit, comme la constipation ou des difficultés à déféquer,

- des troubles urinaires, notamment une difficulté à uriner avec une sensation de blocage.

Déroulement d’un consultation pour la cure d’un prolapsus vaginal

La consultation commence par un examen gynécologique permettant d’évaluer le stade du prolapsus génital et d’en identifier les composantes : vessie, utérus et rectum. Une intervention est généralement proposée à partir d’un stade 3 sur 4.

L’examen clinique permet également de repérer d’éventuels troubles urinaires associés, comme une incontinence à l’effort ou, à l’inverse, une difficulté à uriner avec sensation de blocage. Un bilan urodynamique est prescrit afin d’analyser plus précisément ces troubles. Il permet aussi d’anticiper des symptômes urinaires pouvant apparaître après la correction chirurgicale du prolapsus.

La chirurgie sera choisie en fonction de plusieurs éléments : le stade du prolapsus, les antécédents chirurgicaux (cicatrices), la technique utilisée lors d’une éventuelle intervention précédente, s’il s’agit d’une récidive, ainsi que les préférences de la patiente, en tenant compte des bénéfices et des risques attendus.

Les différentes chirurgies possibles pour la cure d’un prolapsus génital

La cure du prolapsus vaginal consiste à restituer une anatomie normale et à renforcer les tissus devenus défaillants au niveau vaginal.

Elle n’implique pas nécessairement une hystérectomie.

La réparation d’une descente de vessie est appelée cure de cystocèle.

La réparation d’une descente de rectum est appelée cure de rectocèle.

Enfin, la réparation de la descente de l’utérus, ou du fond vaginal lorsqu’une hystérectomie a déjà été réalisée, est appelée cure d’hystéroptose ou cure de ptose du fond vaginal.

Chirurgie du prolapsus par voie vaginale

L’intervention classique de référence est la triple opération périnéale avec hystérectomie. Elle consiste à utiliser les tissus en place pour les renforcer et doubler, ainsi qu’à fixer le fond vaginal à des ligaments plus solides afin de le replacer dans une position anatomique normale. Cette technique est la plus couramment pratiquée et reste d’actualité.

La technique mini-invasive de cure de prolapsus avec pose de prothèses par voie vaginale n’est plus autorisée depuis quelques années en raison de complications rapportées, telles que douleurs, infections et inconforts, pouvant parfois nécessiter une ablation secondaire de la prothèse.

L’hystérectomie n’est réalisée que s’il existe une anomalie du col ou du corps utérin la rendant nécessaire.

L’hospitalisation dure de 48 à 72 heures, et les suites opératoires sont généralement simples. Une mèche vaginale et une sonde urinaire sont retirées le lendemain de l’intervention.

La reprise d’une activité normale est possible après environ quatre semaines.

Chirurgie du prolapsus par promontofixation

Il s’agit de l’intervention classique de cure de prolapsus, qui peut être réalisée de deux façons :

La voie laparotomique

Elle consiste à placer, par voie abdominale, des prothèses entre la vessie et le vagin ainsi qu’entre le rectum et le vagin, puis à les fixer au promontoire, une saillie située au niveau des vertèbres lombo-sacrées.

Le principe est donc identique : renforcer et remonter les tissus.

Les risques de récidive, notamment en arrière (rectocèle), sont estimés entre 5 et 10 %.

Cette technique est à privilégier chez les jeunes femmes. La conservation de l’utérus est fréquente.

La voie coelioscopique ou robotique (Gold Standard)

Le principe est le même, mais les incisions cutanées sont minimes.

Lorsqu’une hystérectomie subtotale est réalisée (le col de l’utérus est conservé), l’extraction du corps utérin peut être effectuée par morcellation.

Les risques de récidive postérieure sont d’environ 15 % à 5 ans, ce qui constitue le principal inconvénient de cette technique.

Une nouvelle technique laparoscopique par voie vaginale (vNOTES) est apparue récemment, permettant d’allier les deux voies d’abord mini invasives avec une vision coelioscopique et un abord plus confortable.

Complications possibles suite à l’opération du prolapsus vaginal

Les complications restent rares, mais doivent être connues :

- Plaie d’un organe voisin (vessie, rectum, uretère) : elles surviennent dans environ 1,7 % des cas. Ces lésions sont généralement réparées immédiatement au bloc opératoire, mais nécessitent une prolongation du sondage urinaire et une surveillance post-opératoire adaptée.

- Exposition de la prothèse (dans les promontofixations) au niveau vaginal : elle peut survenir secondairement. Elle se traite en général sans séquelle, mais peut parfois nécessiter le retrait de la prothèse.

- Plaie vasculaire au niveau du promontoire : complication très rare mais plus grave, pouvant engager le pronostic en cas d’hémorragie. Elle reste exceptionnelle.

- Récidive du prolapsus : elle peut survenir par lâchage des sutures ou de la fixation de la prothèse. Dans ce cas, une réintervention peut être nécessaire.

Les suites opératoires sont en général simples. Une sonde urinaire est laissée en place pendant 12 à 24 heures. L’hospitalisation dure entre 24 et 72 heures, selon la reprise d’une miction normale.

Un arrêt de travail d’au moins un mois est prescrit. Les efforts abdominaux (sport, port de charges lourdes…) sont déconseillés pendant un à deux mois.

Pourquoi se faire opérer pour un cure du prolapsus génital ?

La promontofixation présente plusieurs avantages, notamment le recul de la méthode et l’absence de complications majeures liées au matériel prothétique utilisé. Ce dernier permet un renforcement plus durable des tissus déficients.

La voie vaginale bénéficie également d’un bon recul, mais elle offre une efficacité moindre à long terme. Cela s’explique par l’utilisation des tissus natifs, naturellement moins solides que les matériaux prothétiques.

La technique vNOTES, quant à elle, ne présente pas d’avantage particulier, si ce n’est son aspect innovant sur le plan technique.

Traitement de l’incontinence par la chirurgie

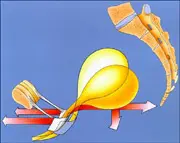

L’urine est produite en continu par les reins, puis stockée dans la vessie.

Pour permettre la vidange de la vessie au moment opportun (la miction), deux mécanismes doivent s’articuler :

- Le sphincter urétral, situé autour de l’urètre (le canal qui part de la vessie), se relâche.

- En même temps, la vessie, qui est un organe musculaire, se contracte pour expulser l’urine.

À l’inverse, lorsque la vessie est relâchée et que le sphincter est fermé, il y a continence (pas de fuite urinaire).

Plusieurs troubles peuvent altérer ce mécanisme et entraîner une incontinence urinaire :

- Une défaillance du sphincter, qui n’arrive plus à se fermer correctement.

- Une mobilité excessive du col vésical, très fréquente chez la femme. Elle est souvent liée à un affaiblissement des tissus de soutien de l’urètre, notamment après les accouchements. Cela provoque une incontinence urinaire d’effort, qui touche environ 1 femme sur 4 après 35 ans. Elle se manifeste par des fuites involontaires lors d’un rire, d’une toux, du port de charges ou pendant un effort physique.

- Une altération de l’innervation de la vessie, qui entraîne des urgences mictionnelles (ou impériosité). Cela se traduit par une difficulté à se retenir, même lorsque la vessie n’est pas complètement pleine.

Déroulement d’un consultation pour traitement de l’incontinence

La consultation comprend un examen clinique et un interrogatoire, qui permettront de poser un diagnostic. Ce dernier sera confirmé par un bilan urodynamique.

- L’insuffisance sphinctérienne et le défaut de transmission vésico-urétral pourront être corrigés par un TVT (Tension-free Vaginal Tape).

- Les impériosités mictionnelles et l’hyperactivité vésicale seront traitées par des alpha-bloquants et des injections de Botox.

Les différentes chirurgies possibles pour la cure de l’incontinence

Bandelette synthétique

Le concept de la bandelette synthétique sous-urétrale sans tension, posée par voie vaginale selon un trajet rétro-pubien (derrière la symphyse pubienne), connu sous le nom de TVT (Tension-free Vaginal Tape), a représenté une avancée majeure dans le traitement de l’incontinence urinaire d’effort chez la femme. Cette technique, d’origine suédoise, a révolutionné la prise en charge de cette pathologie.

En 2001, une voie trans-obturatrice a été proposée comme alternative, afin de réduire les complications liées au trajet rétro-pubien, notamment les plaies de la vessie et les rétentions urinaires post-opératoires. Cette approche consiste à insérer la bandelette de l’extérieur (pli de l’aine) vers l’intérieur (sous l’urètre), en traversant le trou obturateur.

Inconvénients à prendre en compte

Des douleurs de type sciatique peuvent apparaître dans les suites opératoires immédiates. Elles régressent généralement en 48 heures.

Certaines complications peuvent survenir :

- Une rétention urinaire immédiate est observée dans environ 5 % des cas. Si elle persiste au-delà de quelques jours, un geste complémentaire peut être nécessaire.

- Une érosion vaginale sur la bandelette survient dans environ 1 % des cas. Elle ne nécessite pas systématiquement une correction chirurgicale.

- Le risque infectieux est très faible, grâce au matériau utilisé : un polypropylène monofilament tricoté, qui est bien toléré.

Avantages

- Simple

- Rapide (10mns)

- Mini-invasive

- Très sécurisante

Récemment, la Haute Autorité de Santé (HAS) a demandé une étude sur l’innocuité des bandelettes synthétiques, notamment en raison de l’apparition de symptômes tardifs (douleurs au niveau des bras latéraux de la prothèse) associés à ces techniques. En conséquence, il a été décidé de privilégier la technique standard du TVT (Tension-free Vaginal Tape) par rapport à la TOT (Trans-obturator Tape).

À savoir

Prise en charge : en ambulatoire , intervention d’ une durée de 15 à 30 minutes, sous anesthésie générale.

Avant l’intervention ou la consultation :

Un bilan urodynamique est nécessaire, ainsi qu’une validation multidisciplinaire pour confirmer la nécessité de l’intervention chirurgicale.

Risques de l’intervention :

- Perforation de la vessie ou d’un vaisseau sanguin.

- Dysurie (difficulté à uriner) en cas d’excès de tension de la bandelette.

- Récidive en cas d’insuffisance de tension de la bandelette.

Post-opération : Les efforts physiques doivent être évités pendant au moins deux semaines.

Voies alternatives pour le traitement de l’incontinence

Par ailleurs, des voies alternatives sont proposées pour le traitement de l’incontinence urinaire d’effort, telles que :

- Les injections d’agents comblants péri-urétraux, comme le Bulkamide, qui ont une efficacité d’environ 70%.

- Les bandelettes de tissu autologue, provenant des tissus propres de la patiente. Elles sont posées en rétro-pubien, comme le TVT. Le principal risque associé est la rétention d’urine, nécessitant parfois des autosondages.

La colposuspension de Burch, réalisée par voie coelioscopique ou laparotomique, avec une efficacité d’environ 60%.

Trouver un spécialiste de la cure du prolapsus vaginal à Paris

Le Dr Frayret, chirurgien gynécologue à Paris 6, est reconnue pour son expertise dans la prise en charge du prolapsus génital (descente d’organes) et de l’incontinence urinaire. Forte de plus de 30 ans d’expérience, elle a débuté sa carrière en tant que Praticien Hospitalier à temps plein avant de développer son activité privée en 2005, tout en continuant une activité hospitalière partielle.

Spécialiste du traitement du prolapsus vaginal et de l’incontinence féminine, le Dr Frayret propose une approche personnalisée et de haute qualité dans son cabinet situé au cœur du 6ᵉ arrondissement de Paris.

Les interventions chirurgicales sont réalisées à la clinique de La Muette, un établissement réputé en chirurgie gynécologique et pelvienne.

Conventionnée secteur 2, le Dr Frayret reçoit exclusivement sur rendez-vous, offrant à chaque patiente une écoute attentive, un accompagnement sur mesure, ainsi que des techniques chirurgicales modernes.

Prenez rendez-vous avec le Dr Frayret pour une consultation spécialisée en cure du prolapsus vaginal et traitement de l’incontinence urinaire à Paris.

Réservez une consultation

Le Dr Frayret consulte dans son cabinet du 6ème arrondissement et opère à La clinique de La Muette depuis 2007. Elle exerce en tant que praticien en secteur 2, sur rendez-vous.

Vous pouvez joindre son secrétariat au 01 45 03 32 61 de 9h à 19h et jusqu’à 13h le samedi.

Questions réponses autour du prolapsus vaginal et de l’incontinence

par Dr Christine Frayret, spécialisée en chirurgie gynécologique et pelvienne à Paris

Lorsqu’une sensation de pesanteur pelvienne est ressentie, ou lorsqu’on perçoit une protrusion vaginale semblable à une hernie, voire une « boule » sortant du vagin, plus ou moins douloureuse, cela peut être le signe d’un prolapsus. Cette sensation est plus fréquente dans les cas suivants :

Si l’on a des antécédents d’accouchements difficiles, notamment avec de gros bébés accouchés par voie basse à l’aide de forceps ou après un travail long.

Ou, à l’inverse, si l’on a eu des accouchements très rapides avec des bébés de petite taille.

Si l’on exerce une profession nécessitant de rester debout pendant de longues périodes ou de faire des efforts prolongés, comme le port de charges lourdes.

La rééducation périnéale reste toujours une bonne première étape dans le traitement, mais elle est souvent moins efficace lorsque les tissus sont étirés et affaiblis après la ménopause. Cependant, elle conserve toute sa valeur en post-partum immédiat, où elle représente une mesure préventive importante pour éviter l’apparition future de troubles de la statique pelvienne.

Non , pas plus qu’une épisiotomie ou une coelioscopie diagnostique.

Pas de sport , pas de bains ni rapports sexuels pendant 4 semaines

La pose d’une bandelette sous-urétrale (TVT) est la méthode la plus courante, tandis que les bandelettes autologues peuvent être plus dysuriantes. Le Bulkamide est également une option, mais avec une efficacité légèrement inférieure. Enfin, la colposuspension de Burch, bien que plus invasive, est généralement considérée comme moins efficace par rapport aux autres techniques.